Heart for Ethiopia 2009

Eine persönliche Dokumentation

Die Idee

Äthiopien, wo liegt das eigentlich? Afrika ist immer weit weg, gefühlt zumindest - wenngleich es von Europa über die Straße von Gibraltar nur ca. elf Kilometer bis zum schwarzen Kontinent sind. Als ich die ersten Male in meinem Bekanntenkreis davon erzähle, dass ich Verena, eine Freundin, nach Addis Abeba begleiten werde, da sie dort ein Fotoprojekt plant, stelle ich fest: Über das Land am Horn von Afrika wissen viele nicht einmal, wo es genau liegt. Armut, Hungersnöte, AIDS und Bürgerkrieg sind gängige Vorstellungen und unreflektierte Vorurteile.

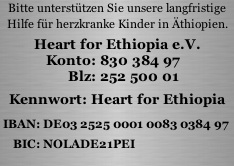

Der Hintergrund des besagten Fotoprojekts ist folgender: Ein Braunschweiger Team aus Ärzten, Kardiologen, Technikern, Schwestern und Pflegern reist in diesem Jahr zum dritten Mal in einer humanitären Mission in das afrikanische Land, um Kinder und Jugendliche am Herzen zu operieren und ihnen damit das Leben zu retten - „Heart for Ethiopia“ lautet denn auch der Titel des Projekts. Diesmal möchte das städtische Klinikum eine Fotodokumentation der Umsetzung vor Ort. Deshalb ist Verena eingeladen, das Team zu begleiten. Aus dem dabei entstehendem Bildmaterial möchte sie später eine Ausstellung in Braunschweig zeigen.

Auf einer Geburtstagsfeier im November 2008 erzählt Verena zum ersten Mal von diesem Projekt, fragt mich, ob ich sie begleiten will, und ich bekunde spontan Interesse. Wir entwickeln später die Idee, dass ich ihre Arbeit durch Interviews mit den Patienten, Pflegern und Ärzten ergänzen könnte, so dass das Fotografieren der Menschen aus dem Gespräch mit ihnen entsteht und für die geplante Ausstellung Textmaterial zur Verfügung steht.

Grundsätzlich könnte ich fragen: Warum reise ich mit einem medizinischen Team auf eigene Kosten ins Ausland, ohne etwas von Herzchirurgie, Journalismus oder professioneller Fotografie zu verstehen? Ich habe keinen persönlichen Kontakt zum Klinikum und müsste wie alle Urlaubstage einbringen, um in ein Land zu reisen, über das ich selbst kaum mehr weiß außer, dass es sich nicht um ein Urlaubsland handelt. Es ist schließlich eine Mischung aus Interesse an der humanitären Initiative und dem zunächst nur grob bestimmten Wunsch, einen Teil zum Gelingen der Fotodokumentation beizutragen, das deutlich überwiegt. Deshalb fahre ich mit.

Ich erfahre von einer ersten Kontaktaufnahme Verenas mit einem Braunschweiger Klinikarzt; Kifle Tondo. Er hat aus einem persönlichen Erlebnis in seiner Heimat vor mehr als fünf Jahren die Initiative für das Projekt ins Leben gerufen und bei Vorgesetzten und Kollegen für den humanitären Einsatz geworben. Gemeinsam haben sie die in- und externen Formalitäten geklärt. Diese reichen beispielsweise von der Überlegung, dass eine Urlaubsentnahme in der Regel der persönlichen Erholung dienen müsse bis zu der Frage, wie die zur Operation notwendigen Opiate zolltechnisch zu behandeln sind. Schließlich wird ein Team gebildet, werden Spenden eingeworben und 2004 beginnt die erste Reise zum Black Lion Universitätskrankenhaus in die Hauptstadt Addis Abeba.

Was aber sind jetzt die Erwartungen des Klinikums an uns, die beiden externen Mitreisenden? Und was wollen wir selbst erreichen? Die professionelle Visualisierung dieser dritten medizinischen Reise dient der Projektnachlese und kann als Werbung und zur Vorbereitung weiterer Projekte benutzt werden. Der Projektablauf ähnelt sich auch diesmal vor und während der Mission; Routine auf der einen, Aufregung und Unvorhersehbares auf der anderen Seite. Die Mediziner aus Deutschland werden ihre Arbeit verrichten, wir werden versuchen, das Ganze so gut es geht zu dokumentieren und darüber hinaus eine Ausstellung in Deutschland machen. Berührende, individuelle Eindrücke des Projekts, persönliche Begegnungen mit den Menschen und dem Land festhalten, um diese durch Bilder und Texte mit den Braunschweigern zu teilen. Eventuell sogar ein Fotobuch erstellen - das sind unsere Beweggründe.

Die Vorbereitung

Es ist Winter 2008. Verena unterstreicht bei weiteren Kontakten unser Interesse, das Team um Dr. Harringer, den Chefarzt, im Mai nächsten Jahres auf seiner Äthiopien- Reise fototechnisch zu begleiten. Zuhause bei Kifle sehen wir Bilder der stattgefundenen Reisen, gewinnen die ersten persönlichen Eindrücke von dem, was wir später selbst erfahren und fortführen sollen. Wir wissen zu dieser Zeit eigentlich noch nicht, wie viel eigene Mittel wir werden aufbringen müssen, aber das ist sekundär.

Im Februar 2009 intensiviert sich der Kontakt. Wir treffen uns im Klinikum, sind zunächst Zaungäste bei den Vorbereitungsrunden des Teams. Parallel dazu beginnen wir mit der konzeptionellen Arbeit für unser Vorhaben. Wie müssen wir hierfür im Black Lion Hospital fotografieren, welche Fragen wollen wir stellen, wen befragen, wollen wir konfrontieren, provozieren oder einfach nur zuhören? Auf welche sprachlichen, kulturellen, unvorhersehbaren Schwierigkeiten werden wir stoßen? Wir treffen uns zu zweit und mit Freunden, denen wir Kompetenz zutrauen. Wir überlegen, schreiben, ändern und erstellen einen Interviewleitfaden.

Außer dem Hospital und der Hauptstadt wollen wir einen Eindruck vom Land selbst bekommen; nicht alle Patienten kommen aus der Hauptstadt. Wir beschließen, möglichst das Wochenende mittig des Projekts für Ausflüge zu nutzen und vor allem im Anschluss ein paar Tage länger im Land zu bleiben, um zu reisen. Verena kauft einen Reiseführer, und wir markieren die interessantesten Orte.

Es wird Frühling, wir lassen uns gegen Gelbfieber und Typhus impfen und – verwerfen den ersten Interviewleitfaden. Die voranschreitende Konzeption des Projekts zeigt auf, dass die bisherigen Überlegungen wohlmöglich zu komplex und fotografisch nicht darstellbar sein könnten. Da sich jetzt auch schon eine klarere Idee für die Umsetzung der geplanten Ausstellung ergeben hat, lautet die neue Losung Vereinfachung: sechs bis sieben simple Fragen, die einheitlich an Mediziner und Patienten gestellt werden.

Noch zwei Wochen bis zum Abflug. Ich besorge mir ein Diktiergerät, um Interviews und Geräuschkulissen für die geplante Ausstellung aufzeichnen zu können.

Nach einem Gruppenfoto in Herzform fahren wir alle am 15. Mai um 14:00 Uhr mit dem Busunternehmen „Schmidt Reisen“ vom Klinikum in Braunschweig ab. Bei einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern winken uns zum Abschied ein paar Schwestern und Angehörige bei 17 Grad Celsius. Wie üblich auf Busreisen halten wir an einer Raststätte, diesmal in der Nähe von Bad Hersfeld. Es entwickeln sich die ersten Gespräche mit dem Team, welches wir nun für rund zwei Wochen begleiten werden. Wir machen Fotos und nehmen Hintergrundgeräusche im Bus auf, weil diese später die geplante Ausstellung lebendiger gestalten könnten.

Verenas Äthiopienführer ist eine kleine Sensation, er wird durch die Reihen gereicht. Gegen 18:00 Uhr erreichen wir Frankfurt. Es staut sich, wir weichen aus und fahren durchs Zentrum.

Auf dem Flughafen vergeht die Zeit nur langsam, noch fünf Stunden bis zum Abflug. Wir müssen zum Zoll mit unserem ungewöhnlichen Handgepäck, machen weiterhin Bilder und fangen das Stimmengewirr ein. Die Maschine von „Ethiopian Airlines“ startet mit Verspätung nach Mitternacht in Frankfurt/M. mit Ziel „Neue Blume“. Es geht los.

Die Reise

Es ist früher Morgen, gefühlt zumindest, als wir bei Sonne, Wolken und Regenschauern in der äthiopischen Hauptstadt landen. Aber es ist wärmer. An der Visa-Stelle sehen wir das erste bekannte Gesicht: Kifle. Er ist mit der „Vorhut“, die sich um die Vollständigkeit und Bereitschaft der voraus geschickten medizinischen Geräte und die Betreuung der bereits in Addis anwesenden Patienten gekümmert hat, seit einigen Tagen vor Ort und empfängt uns freudig. Noch sind wir nicht sehr vertraut miteinander, trotzdem ein schönes Gefühl, in einem so fremden Land auf diese Weise begrüßt zu werden. Und das ist erst der Anfang!

In der Vorhalle des Flughafens findet die eigentliche Begrüßung statt: Für viele ist es ein freudig erhofftes Wiedersehen mit „ihren“ Kindern, den ehemaligen Patienten. Einige haben sich in den zwei bzw. fünf Jahren seit ihrem Eingriff am Herzen so entwickelt, dass Sie kaum wiederzuerkennen sind. Nicht allein körperlich sind Sie gereift, viele haben seitdem die Schule beendet, eine Ausbildung begonnen oder sogar ein Studium abgeschlossen. Die geistige Veränderung - einige sind bereits erwachsen geworden.

Natürlich sind nicht alle bekannten Gesichter von damals wiedergekommen. Sie leben auch nicht alle in der Nähe. Vielleicht tun sie auch etwas ganz anderes an diesem Tag, als sich wieder diesem einschneidenden Ereignis ihrer Vergangenheit zu stellen. „Heart for Ethiopia“, so scheint es mir, hat gleichermaßen mit Wiedersehen und Loslassen zu tun. Es schlägt aus der Wiederholung wie aus der Weiterentwicklung, der Befähigung aller Beteiligten in Äthiopien, ob Patient oder Mediziner, zur Eigenständigkeit.

Wir fahren ins Hotel, in dem wir uns wohlfühlen werden. Es gibt einen schönen Park, in dem wir an jedem Wochenende christliche und muslimische Hochzeitsgesellschaften fröhlich und geordnet feiern sehen. Doch nun nur eine kurze Pause, dann folgen wir einer Einladung zum Mittagessen. Hier wird der freundliche, offizielle Charakter unserer Begrüßung nachgeholt. Bei einem festlichen, traditionellen Mahl lernen wir die ersten Äthiopier kennen: Mediziner, Verwandte, ehemalige Patienten. Ich sitze neben Kifles Cousin. Wir werden noch einmal feierlich willkommen geheißen, erhalten Gastgeschenke, unter anderem ein großes, selbstgemaltes Bild.

Dann die Fahrt ins Black Lion Hospital in Geländewagen und Bussen, in denen wir als Weiße auffallen; vielmehr noch, als wir das Krankenhaus erreichen. Viele Menschen stehen, sitzen, liegen überall drinnen wie draußen; eine große Anzahl Patienten, noch mehr Angehörige, das Personal scheint in der Minderheit zu sein.

Wir teilen uns auf. Ein Teil unserer Gruppe übernimmt den vorgesehenen OP- Bereich, die anderen richten die Intensivstation ein. Nicht alles funktioniert auf Anhieb. Geräte die nach der letzten Mission zurückgelassen wurden, können nicht vollständig wieder eingesetzt werden. Der kleinere Rest des Teams, vor allem Ärzte, untersuchen die bereits wartenden Patienten. Eine eigenartige Atmosphäre breitet sich aus: Während die Mediziner auch unter den ungewohnten Umständen routiniert arbeiten, ist die Unsicherheit der Kandidaten deutlich zu spüren. Verena hat schon seit Stunden die Kamera in der Hand, kann nicht überall sein. Ich schreibe meine Eindrücke auf und soll die letzten Untersuchungen mit einer weiteren Kamera dokumentieren, jeder wird benötigt.

Am Ende des ersten Tages sind wir vor allem glücklich. Wir haben die Anreise hinter uns, es gab keine größeren Schwierigkeiten. Diesmal werden alle Kinder operiert werden können, niemand musste abgewiesen werden oder musste ein Los ziehen, wie es schon mal der Fall war; zehn OP-Tage bieten eine ausreichende Kapazität für alle.

Wir essen im Hotel gemeinsam zu Abend, das einzige Ma(h)l zusammen, denn ab Sonntag früh läuft der Krankenhausbetrieb. Dann werden die Rollen räumlich und zeitlich klar verteilt. Ein jeder wird die Aufgabe wahrnehmen, wegen der er am Projekt teilnimmt. Um 23:00 Uhr gehen wir an diesem Tag schlafen.

Die Säge am Sonntag oder der erste OP-Tag

Der Wecker klingelt um 6:30 Uhr, es fühlt sich früher an. Unsere Abfahrt verzögert sich leicht, so dass wir gegen 8:30 Uhr im Krankenhaus eintreffen. Die Patientin, eine Jugendliche, wird bereits für die erste Operation vorbereitet. Das Team beginnt mit einem der leichteren Fälle zum„Warmwerden“. Die natürliche Anspannung soll raus, das Gefühl von Routine und Händelbarkeit für die nachfolgenden, größeren Eingriffe entsteht durch erfolgreiches Teamwork. Der für den Nachmittag zur OP vorgesehene Junge wird wegen der Einnahme von Aspirin mit einem anderen Kandidaten getauscht. Es darf kein unnötiges Risiko eingegangen werden.

Die Geräte sind bereit, Techniker, Pfleger und Schwestern haben alles vorbereitet. Mit der Sterilisation hatte es nicht gleich geklappt. Die erforderliche Zeit war nicht eingehalten worden, nach einer Nachbesserung ist jetzt alles fertig. Auch mit dem Strom, der am Vortag auf der Intensivstation nicht zuverlässig vorhanden war, ist heute alles in Ordnung: Ein Elektriker hat den Wackelkontakt im Sicherungsschrank wie auch immer behoben. Nur Getränke fehlen noch.

Die Patientin betet, ein Moment des Bei-Sich-Seins inmitten aller Betriebsamkeit. Um 9:45 Uhr wird sie narkotisiert und vollständig für den nahen Eingriff präpariert. Die Chirurgen treffen ein und mit ihnen ein äthiopisches Fernsehteam, welches Prof. Harringer und Kifle interviewed und den Eingriff filmt. Um 10:30 Uhr erfolgt dann der erste noch unblutige Schnitt. Der zweite, tiefere verzögert sich: Wegen eines elektrischen Defekts muss das Gerät getauscht werden, andernfalls würde die Wunde nicht verödet werden. Die Rückfalllösung funktioniert, wovon der Geruch von versengtem Fleisch kündet.

Der Operationssaal gleicht an diesem Sonntag Morgen einem Lehrsaal, bevölkert von rund dreißig Ärzten, Technikern, Schwestern, medizinischen Beobachtern aus der Universitätsklinik sowie Journalisten. Die große Menge muss auf ca. zwanzig Personen reduziert werden, um den Ablauf der Operation weitestgehend störungsfrei zu halten.

Mit einer Stichsäge wird das Brustbein der Länge nach durchschnitten und das Herz freigelegt. Es schlägt im offenen Brustkorb, was ziemlich beeindruckend aussieht. Ich schaue dabei auf einen anderen Menschen und spüre nach innen mich selbst. Die Routine des Teams vertreibt die Heiligkeit des Moments. Es übernimmt die mitgebrachte Herz-Lungen-Maschine die Funktion des lebenswichtigen Organs, welches medikamentös zum Stillstand gebracht wird.

Jetzt wird geschnitten, dann werden Schläuche gelegt und die kranke menschliche Herzklappe gegen eine künstliche getauscht. Gerne erklären uns die Profis die komplizierten Zusammenhänge, und wir fühlen uns dabei wie eingeweiht. Rein äußerlich sind wir in unserem grünen OP-Dress mit Mundschutz auch nicht von den Medizinern zu unterscheiden.

Um 12:45 Uhr ist die Operation beendet. Während der letzten Stiche wird der Saal aufgeräumt und werden die Geräte deinstalliert. Die Atmosphäre ist gelöst, aber zumindest ich bin erschöpft, wohl auch mental. Gleich ist Sandwich-Pause vor dem zweiten Eingriff am Nachmittag, wir freuen uns auf die belegten Weißbrote.

Obwohl Kifle oft unsichtbar bleibt, ist er allgegenwärtig. Er hat alles organisiert: Das Projekt ins Leben gerufen, die Reise organisiert, Spenden des Rotarier-Clubs in Addis eingeworben, war einer der Ersten vor Ort und wird mit uns als Letzte wieder abreisen. Ohne ihn keine OP, kein Patient, kein Arzt, keine Brote und kein Fahrer. Niemand von uns wäre hier.

Die Patientin wird inzwischen unter einigen kleineren Hindernissen auf die Intensivstation verlegt: Der vorgesehene Fahrstuhl ist defekt, ein Rad am Krankenbett klemmt. Wir nehmen den Weg zurück durch die Flure und rumpeln mit der High-Tech verkabelten Kranken zum Treppenhaus voller Angehöriger und Fremder. Es ist fast wie eine großartige Reality-Soap, die vor Verenas Kamera abläuft, und alle spielen mit.

Nach dem Mittag wird weiter operiert und das Ganze wiederholt sich in gewisser Weise. Um 19:00 Uhr verabreden wir uns dann zum Abendessen im Hotel, die Stimmung ist freudig, gelöst; alles ist heute gut verlaufen. Im langen Hotelsaal wird gegessen, wir sind wir angeregt und erschöpft zugleich. Ulrich, einer der Kardiotechniker, erzählt mir, dass er privat eine ehemalige Patientin über das Projekt hinaus unterstützt. Er lebt seinen Beruf mehr noch als eine Berufung. Wie sehr liebe ich meinen Beruf, erfüllt er mich über das Tagwerk hinaus?

Michael, noch ein Kardiotechniker, gibt mir einen Hinweis, und ich miete zu fairen Konditionen eine SIM-Karte an der Rezeption. Ich rufe zu Hause an und gehe nach Mitternacht spät, aber glücklich schlafen.

Routine

Am nächsten Tag fahren wir gegen 8:20 Uhr zum Krankenhaus, während die Nachtwache ins Hotel zurückkommt. Um 9:10 Uhr erfolgt der erste Schnitt, es herrscht erneut Betrieb im OP. Der heutige Eingriff ist schwerer durchzuführen als gestern: Zwei defekte Herzventile müssen ersetzt werden, der Körper verfügt aber über eine zu geringe Blutmenge, so dass mit Infusionen unterstützt werden muss. Viele Universitätsstudenten beobachten die Arbeit der Mediziner, die Stimmung ist noch nicht gelöst. Erst Mittags ist der Eingriff erfolgreich beendet.

Inzwischen hat die Patientin des vorhergehenden Tages bereits einige Meter gehen können, gestützt vom Intensivpersonal. Der zweite Sonntagspatient hat seinen postoperativen Schock überwunden und hat nur noch leichtes Fieber. Auch in den nächsten Tagen bestätigt sich immer wieder, wie schnell sich die Jugendlichen von den Eingriffen erholen. Vor allem bei älteren und übergewichtigen Patienten in Deutschland unvorstellbar, die Genesungszeiten multiplizieren sich bei und zuhause.

Am Nachmittag ziehen wir unsere sterile Bekleidung aus und machen uns zu viert auf den Weg zum Mercado, dem wohl größten Markt Afrikas. Hier gibt es einfach alles. Wir fangen die urbane Atmosphäre außerhalb des Krankenhauses ein, realisieren, wo wir sind, und wo und wie die meisten der Patienten leben. Verenas Fotoshooting wird mit den unterschiedlichsten Reaktionen bedacht, von Freude bis Ablehnung. Vor vielen öffentlichen Gebäuden ist es verboten zu fotografieren, was logischerweise eine erhebliche Einschränkung bedeutet. Zu einem umfassenden Porträt des Projekts „Heart of Ethiopia“ müsste man auch das Leben der Menschen außerhalb des Krankenhauses dokumentieren. Dazu würde natürlich nicht nur eine Annäherung an den privaten Bereich gehören, sondern auch eine Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum. Auf der Straße geht es auch immer wieder um kleinere Geldbeträge, mit denen man sich eine Fotografiereinwilligung kaufen kann.

Nachdem wir in einer kleinen Bar den aromatischen äthiopischen Kaffee getrunken haben, klingt der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen aus, in diesem Falle in einem „auf deutsch gemachten“ Biergarten. Der einheimische Wirt hat einige Jahre in Deutschland gelebt und braut selbst das Bier. Das Restaurant ist hier beliebt und hat einen guten Ruf. Die Grillhähnchen sind tatsächlich sehr gut.

Am nächsten Morgen trifft die Repräsentantin einer Stiftung aus Deutschland ein, welche das Projekt durch Sponsoring unterstützt. Ihr Unternehmen stellt die Herzklappen her, mit denen in Addis operiert wird. Nicola interessiert sich entsprechend für die Vorgänge im Krankenhaus und begleitet uns einige Tage bis zu ihrer Rückreise nach Deutschland.

Während Verena in der Klinik Fotos macht, verbringe ich den Vormittag unter anderem mit Dipak. Ich erfahre, wie Kifle dazu kam, das Projekt ins Leben zu rufen. Ein kleines äthiopisches Mädchen war vor einigen Jahren erschöpft zusammengebrochen, nachdem es einige Meter gelaufen war, um ihn zu begrüßen. Er hatte daraufhin eine Operation in Deutschland organisiert; jedoch war es in diesem Fall bereits zu spät. Kurz vor der Reise verstarb das Kind an seinem Herzfehler. Aufgrund dieses Schicksals wurde die Idee von „Heart for Ethiopia“ geboren. Ebenso wichtig zu erwähnen ist, dass das Projekt darüber hinaus später ein lokales Anhängsel bekam: „We are one“, die Organisation der ehemaligen Patienten. Ihre Kernaufgabe ist es, präventiv durch Berichten von selbst Durchlebtem und Aufklärung zur Gesundheitsvorsorge unter jungen Menschen beizutragen.

Fragen, Antworten & mehr

Wir wollen mehr wissen, aus Interesse, und um der Ausstellung einen Kontext zu geben. Mit dem Aufnahmegerät bin ich im Krankenhaus unterwegs, befrage einige „unserer“ Patienten vor ihrem Eingriff. Weiter geht es mit Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern. Der Sonntagsausflug mit den Ehemaligen wird genutzt, um die Kardiotechniker zu befragen.

Unsere Interviewfragen zielen auf Elementares. Wir fragen nach der Anreise, dem Alltag, wollen wissen, wie Ärzte und Patienten untergebracht sind. Auch die Erwartungen an die persönliche Zukunft und die Begegnungen mit den Menschen gehören dazu.

Während unsere deutschen Partner frei antworten und ausführen, was sie antreibt, laufen die Gespräche mit den Patienten zunächst zäh. Stets benötigen wir Übersetzer, und die Atmosphäre ist nicht intim genug, die Gefühle können sich nur gefiltert vermitteln.

Einen anderen Einblick erhalten wir, als wir die Gelegenheit bekommen, Interviews mit ehemaligen Patienten beim Hausbesuch zu machen. Wir sind bei ihnen zu Hause eingeladen, und frisch geschnittenes Gras auf dem Boden verrät uns, dass wir geschätzte Gäste sind. Üppig werden wir auch in der kleinsten Hütte bewirtet; Mütter, Töchter und Schwestern haben gekocht. Aus der Verwandtschaft und dem Freundeskreis schauen weitere Gäste vorbei, so dass uns besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Und die Interviews werden persönlicher und lebendiger.

Die Tage vergehen, wiederholen sich formal, obwohl doch immer wieder Neues geschieht. Eine Woche ist um, und ich spüre, wie wichtig der Kontext, das Umfeld des Krankenhauses, ja der Hauptstadt für unsere Dokumentation ist. Eine der wichtigsten Überlegungen im Vorhinein war: Wir wollen nicht schwarz/weiß malen, nicht nobel und reich mit arm und krank vergleichen. Die Ausstellung soll Hintergründe zeigen, ein umfassendes, ehrliches Bild zeichnen, Persönliches zeigen. Das große kulturelle Erbe, die Einmaligkeit der Natur; dieses Umfeld ist der Rahmen in dem sich das Hilfsprojekt abspielt und das sich auch innerhalb unserer Dokumentation wiederfinden soll.

Also verfeinere ich unseren Plan einer Rundreise nach dem Projekt, indem ich Flüge checke, da Züge und Busse als Transportmittel ausscheiden; der französische Bahnhof in Addis ist außer Betrieb, da die Gleise marode sind und Busse Tage brauchen würden, die wir nicht mehr zur Verfügung haben.

In Addis hat es uns gefallen, mit Daniel die wichtigsten Orte zu erkunden, Sehenswürdigkeiten zu besuchen und viele Hintergründe zu erfahren. Auch für die Tour durch das Land suche und finde ich eine Begleitung.

Die Reise zum Schluss oder es ist kein Ding für sich allein

Am Mittwoch Abend findet unser Abschiedsessen im „Gardenbräu“ statt. Danach verabschiede ich mich von der Gruppe, die am nächsten Tag nach Deutschland zurückkehren wird.

Nach kurzer Nacht starten wir früh am Morgen mit einer kleinen Fokker 50 Richtung Bahir Dar, in deren Nähe die Fälle des blauen Nils liegen. Die Sonne ist längst aufgegangen, als wir nach einer kurzen Zwischenlandung den Tanasee überfliegen, in dem sich die berühmten Klosterinseln der äthiopisch-orthodoxen Kirche befinden. Einige dürfen nur von Männern betreten werden, andere nur von Mönchen.

Am frühen Vormittag landen wir in Gonda, einer alten Königsstadt, ca. 700 km nördlich der Hauptstadt ebenfalls im Hochland von Abessinien gelegen. Nach der üblichen Preisverhandlung fahren wir zusammen mit einem Priester im Taxi ins Zentrum. Die Stadt wirkt vollkommen anders, sie ist etwas provinziell, wirkt gemütlich. Ein günstiges Hotel ist schnell gefunden und der Entdeckung des Unbekannten steht nichts entgegen. Mit einem Tucktuck fahren wir zum „Gemp“ einer mittelalterlichen, weitläufigen Burganlage, die einerseits wehrhaft, teils zierlich von der alten christlichen Hochkultur kündet. Umstanden ist der Komplex von einer Vielzahl traditioneller Kirchen. In einer erhalten wir die seltene Gelegenheit zur Besichtigung. Wir besuchen ein Kloster mit uralten Wandmalereien, wandern in der ausgetrockneten „Badelandschaft“ eines vergangenen Herrschers und treffen zu unserer Überraschung sogar einige deutsche Landsleute, die sich dieses Reiseerlebnis bis zu ihrem Ruhestand aufgehoben haben.

Der Tag endet mit frischen Mangos und einem Stromausfall, der weitab der Hauptstadt mehrere Stunden dauert.

Am nächsten Morgen fahren wir zurück zum kleinen Flughafen, fliegen ostwärts nach Lalibela, dem religiösen Zentrum des Landes. Kirchen, vor Jahrhunderten aus dem massiven Fels gearbeitet, erwarten uns. Nachdem wir den bürokratischen Einlassprozess absolviert haben, verbringen wir Stunden in der Felslandschaft. Wir wandern durch finstere unterirdische Gänge, sehen Malereien, Fresken, steinerne Verzierungen. Die Kirchen sind uralt, aber durch die Anwesenheit der Priester ganz lebendig. Hier werden Gottesdienste gefeiert, und nur stellenweise wirken die Kirchengruppen museal.

Heute treffen wir auf eine Gruppe äthiopisch stämmiger Amerikaner. Wir schließen uns ihrer geselligen Führung an und erfahren, dass Sie vor einigen Jahren aus wirtschaftlichen und politischen Gründen das Land verlassen haben. Nun kommen sie gerne auf Besuch. Wir berichten von unserem Projekt und verbringen eine anregende Stunde zusammen.

Auch dieser Tag endet mit einem Strom- und sogar Wasserausfall. Die meisten Einwohner dieser sehr kleinen Stadt mit ihren typischen zweistöckigen Steinhütten haben ohnehin keinen Wasseranschluss. Wir arrangieren uns mit Kerzen und Flaschenwasser, alles wirkt im Mondlicht ursprünglich und still.

Weg von Zuhause erfahre ich viel über das Familienleben meiner Reisegefährtin. Ihr Bruder ist seit dem Tod des Vaters das Familienoberhaupt, bestimmt den Beruf und den privaten Umgang seiner längst erwachsenen Schwester. Die Kehrseite dieser starken Sozialgemeinschaft ist die starke Einschränkung der Individualität. Ich erlebe ein Schwanken zwischen Familiensinn und dem Wunsch nach Eigenständigkeit, ja nach Abschied. Erst in der räumlichen Entfernung entwickelt sich ein emotionales Gespräch. Es bestätigt sich, dass beides, Fürsorge und Entlassen in die Selbständigkeit elementar für das Glück erwachsener Individuen sind.

Ende

Am Wochenende kehre ich zu der kleinen, in Addis verbliebenen Gruppe zurück, um am Pfingstsonntag mit dem Nachtflug wie geplant nach Deutschland zurückzukehren.

Ich habe in Äthiopien manches gesehen, was touristisch Reisenden nicht begegnen wird. Einiges habe ich gelernt über das Land am Horn von Afrika, von dem ich vorher selbst nicht mehr wusste, als einige gängige Vorstellungen hergeben.

„Heart for Ethiopia“ ist ein ganz persönliches Erlebnis; ein Projekt, welches von der Courage einzelner und dem persönlichen Einsatz einiger Braunschweiger getragen wird.

Dies alles verdient es, dass es Zuhause berichtet und gezeigt wird.

Maik Teßmann